Concilio ecumenico Vaticano II

Nome: Concilio ecumenico Vaticano II

Notizie: Il Concilio ecumenico Vaticano II è stato il ventunesimo e ultimo concilio ecumenico, ovvero una riunione di tutti i vescovi del mondo per discutere di argomenti riguardanti la vita della Chiesa cattolica. Si svolse in quattro sessioni, dal 1962 al 1965, sotto i pontificati di Giovanni XXIII e Paolo VI. Promulgò quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti. L'indizione: l'annuncio dell'indizione di un concilio venne dato da papa Giovanni XXIII il 25 gennaio 1959, a soli tre mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, nella basilica di San Paolo, insieme all'annuncio di un sinodo della diocesi di Roma e dell'aggiornamento del Codice di Diritto Canonico: “Venerabili Fratelli e Diletti Figli Nostri! Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta della duplice celebrazione: di un Sinodo Diocesano per l'Urbe, e di un Concilio ecumenico per la Chiesa universale.” Il 16 maggio venne nominata la commissione antepreparatoria, presieduta dal cardinale Domenico Tardini, la quale consultò tutti i cardinali, i vescovi cattolici, le congregazioni romane, i superiori generali delle famiglie religiose cattoliche, le università cattoliche e le facoltà teologiche, per chiedere suggerimenti sugli argomenti da trattare. In dicembre il papa dichiarò inoltre che il concilio non sarebbe stato considerato una prosecuzione del Concilio Vaticano I (sospeso, ma non concluso, nel 1870) ma avrebbe avuto una propria fisionomia; fu tuttavia chiaro subito che uno dei principali compiti del Concilio sarebbe stato il completamento della riflessione sulla Chiesa, sia nel rapporto con il mondo sia nella definizione della sua identità e natura, già avviata dal Vaticano I con la costituzione Pastor Aeternus e poi interrotta. Nel 1960 venne poi nominata la commissione preparatoria, presieduta dallo stesso papa, la quale definì gli argomenti da trattare durante le sessioni plenarie del Concilio. Il 25 dicembre 1961 Giovanni XXIII firmò la costituzione apostolica Humanae salutis con il quale indiceva ufficialmente il concilio; il 2 febbraio 1962 promulgò infine il motu proprio Consilium con il quale stabiliva il giorno di apertura dello stesso: la data scelta fu l'11 ottobre, che secondo le parole dello stesso papa «si ricollega al ricordo del grande Concilio di Efeso, che ha la massima importanza nella storia della Chiesa». Il primo luglio 1962 pubblicò inoltre l'enciclica Paenitentiam Agere, nella quale si invitavano clero e laicato a «prepararsi alla grande celebrazione conciliare con la preghiera, le buone opere e la penitenza», ricordando che nella Bibbia «ogni gesto di più solenne incontro tra Dio e l'umanità [...] è stato sempre preceduto da un più suadente richiamo alla preghiera e alla penitenza». Apertura del Concilio Vaticano II: il Concilio fu dunque aperto ufficialmente l'11 ottobre 1962 da papa Giovanni XXIII all'interno della basilica di San Pietro in Vaticano con cerimonia solenne. In tale occasione pronunciò il celebre discorso Gaudet Mater Ecclesia (Gioisce la Madre Chiesa) nel quale indicò quale fosse lo scopo principale del concilio: “(...) occorre che questa dottrina certa ed immutabile, alla quale si deve prestare un assenso fedele, sia approfondita ed esposta secondo quanto è richiesto dai nostri tempi. Altro è infatti il deposito della Fede, cioè le verità che sono contenute nella nostra veneranda dottrina, altro è il modo con il quale esse sono annunziate, sempre però nello stesso senso e nella stessa accezione.” (Papa Giovanni XXIII – Discorso per la solenne apertura del SS. Concilio, 11 ottobre 1962) Il sinodo si caratterizzò pertanto subito per una marcata natura "pastorale": non si proclamarono nuovi dogmi (benché siano stati affrontati dogmaticamente i misteri della Chiesa e della Rivelazione), ma si vollero interpretare i "segni dei tempi" (Matteo 16, 3); la Chiesa avrebbe dovuto riprendere a parlare con il mondo, anziché arroccarsi su posizioni difensive. Nello stesso discorso Roncalli si rivolse anche ai «profeti di sventura», gli esponenti della Curia e del clero più avversi all'idea di celebrare un Concilio: “Nelle attuali condizioni della società umana essi non sono capaci di vedere altro che rovine e guai; vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori; e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia, che è maestra di vita, e come se ai tempi dei precedenti Concili tutto procedesse felicemente quanto alla dottrina cristiana, alla morale, alla giusta libertà della Chiesa”. Quella stessa sera il pontefice pronunciò inoltre il celebre "Discorso alla luna". Un concilio "ecumenico": fu un vero e proprio Concilio "ecumenico": raccolse quasi 2500 fra cardinali, patriarchi e vescovi cattolici da tutto il mondo. Al momento dell'apertura, il vescovo più anziano era l'italiano mons. Alfonso Carinci, di 100 anni, arcivescovo titolare di Seleucia di Isauria, Segretario emerito della Sacra Congregazione dei Riti, nato a Roma il 9 novembre 1862, ed ivi morto il 6 novembre 1963, mentre il più giovane era il peruviano mons. Alcides Mendoza Castro, di 34 anni, vescovo titolare di Metre, ausiliare di Abancay, nato a Mariscal Cáceres il 14 marzo 1928, consacrato vescovo il 28 aprile 1958, morto il 20 giugno 2012 a Lima. Fu la prima vera occasione per conoscere realtà ecclesiali fino a quel momento rimaste ai margini della Chiesa. Infatti nel corso dell'ultimo secolo la Chiesa cattolica da eurocentrica si era andata caratterizzando sempre più come una Chiesa universale, soprattutto grazie alle attività missionarie avviate durante il pontificato di Pio XI. La diversità non era più rappresentata dalle sole Chiese cattoliche di rito orientale, ma anche dalle Chiese latino-americane ed africane, che chiedevano maggiore considerazione per la loro "diversità". Non solo: al Concilio parteciparono per la prima volta, in qualità di osservatori, anche esponenti delle comunità cristiane scismatiche con la Chiesa di Roma, come ad esempio quelle ortodosse e protestanti. L'elezione di Paolo VI: la morte di papa Giovanni XXIII avvenuta il 3 giugno del 1963 spinse molti, vista la ritrosia di alcuni vescovi conservatori nel continuare le discussioni, a ritenere opportuno di sospenderne i lavori. Questa ipotesi venne meno con l'elezione al soglio pontificio dell'arcivescovo di Milano, Giovanni Battista Montini (papa Paolo VI), il quale nel suo primo radiomessaggio del 22 giugno 1963 parlò della continuazione del concilio come dell'«opera principale» e della «parte preminente» del suo pontificato, facendo così propria la volontà del predecessore. Nel suo primo discorso da pontefice ai padri conciliari, Montini indicò inoltre quali fossero gli obiettivi primari del sinodo: Definire più precisamente il concetto di Chiesa - Il rinnovamento della Chiesa cattolica - La ricomposizione dell’unità fra tutti i cristiani - Dialogo della Chiesa con il mondo contemporaneo. Dopo quattro sessioni di lavoro il concilio venne chiuso il 7 dicembre 1965. Durante l'ultima seduta pubblica, nella sua allocuzione ai padri conciliari, il papa spiegò come il concilio avesse rivolto «la mente della Chiesa verso la direzione antropocentrica della cultura moderna», senza che però questo interesse fosse disgiunto «dall’interesse religioso più autentico», soprattutto a motivo del «collegamento (...) dei valori umani e temporali con quelli propriamente spirituali, religiosi ed eterni: (la Chiesa) sull’uomo e sulla terra si piega, ma al regno di Dio si solleva». Il giorno successivo vennero indirizzati dal papa otto messaggi al mondo: ai padri conciliari, ai governanti, agli intellettuali (consegnato simbolicamente a Jacques Maritain), agli artisti, alle donne, ai lavoratori, ai poveri e agli ammalati, ai giovani. Le costituzioni e i decreti: la costituzione Dei Verbum sulla «divina rivelazione» ricollocò al centro della vita della Chiesa e dei singoli cristiani la Bibbia, che dall'epoca del Concilio di Trento, per reagire alla diffusione del testo in lingua volgare promosso dalla Riforma protestante, era stata vincolata al testo latino e dunque di fatto riservata al clero, in forma comunque limitata. Incoraggiò quindi la ricerca scientifica sui testi originali (già avviata nella prima metà del secolo anche grazie all'enciclica Divino Afflante Spiritu di Pio XII), le traduzioni in lingue vive, anche secondo il parlato corrente, e la pratica della Lectio Divina. La Chiesa: il Concilio Vaticano II delineò in modo dettagliato la dottrina sulla Chiesa che era stata abbozzata dal Concilio di Trento e dal Concilio Vaticano I. Tra tutti i documenti conciliari, il più importante fu la costituzione dogmatica Lumen Gentium, sulla Chiesa e la sua natura e organizzazione, definita da Paolo VI la «magna charta» del Vaticano II. Nel documento venne esposta e approfondita la dottrina sulla Chiesa esposta nella costituzione Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I, ponendo però allo stesso tempo alcune istanze riformatrici, tra le quali la rinnovata importanza attribuita ai laici e a tutto il popolo di Dio nel suo complesso, nella vita della Chiesa. La Chiesa venne innanzitutto definita come sacramento di Cristo, «segno e strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano» e suo «corpo mistico», «popolo di Dio». Si ribadì la struttura tripartita della Chiesa, che ricalcava tre caratteristiche cristologiche: il sacerdozio, la profezia, la regalità. Il sacerdozio fu visto proprio prevalentemente dei presbiteri, la profezia dei religiosi, la regalità dei laici. Ciò nonostante ogni componente della Chiesa doveva vivere, in quanto battezzato, tutte e tre le dimensioni cristologiche. Si parlò, infatti, di "sacerdozio comune dei fedeli", aprendo alle teorie luterane condannate dal Concilio di Trento, specificando la distinzione tra sacerdozio battesimale e ministeriale (ordinato). Venne approfondito il ruolo e la natura dell'episcopato e del suo rapporto con il papato: si specificò come i vescovi, successori degli Apostoli, dovessero lavorare collegialmente tra loro e in comunione con il vescovo di Roma e successore di san Pietro, cioè il papa, capo del collegio episcopale. Finito il potere temporale della Chiesa, si riconobbe una preminenza del laicato cattolico nel vivere la dimensione regale, cioè il rapporto con il mondo. I laici erano, così, visti come i cristiani che assumevano una specifica funzione, "ricondurre il mondo a Cristo", testimoniare la propria fede nelle realtà temporali, e non più solo come il popolo di Dio guidato dai pastori. Importante in questo campo fu il decreto Apostolicam Actuositatem, sull'apostolato dei laici, che ha rivalutato e incoraggiato il ruolo dei fedeli non consacrati e di tutto il «popolo di Dio» nell'adempimento alla missione delle Chiesa e nell'opera di evangelizzazione e santificazione dell'umanità. In particolare, il Concilio riconobbe il ruolo esercitato negli ottant'anni precedenti dall'Azione cattolica, o associazioni similari, nella formazione dei laici cattolici, al di fuori dei tradizionali ambiti ecclesiali. La liturgia, Messa cattolica secondo il rito di Paolo VI: la costituzione Sacrosanctum Concilium, riguardante la «Sacra liturgia» e le celebrazioni, pur non riguardante solo la materia liturgica, ebbe un'amplissima eco, visto il principio fondante della partecipazione dei fedeli e il conseguente riconoscimento delle lingue "volgari" (parlate dal popolo) come "adatte" per la celebrazione dei Sacramenti, primo fra tutti la Messa, e per la Liturgia delle Ore. Il latino rimaneva la lingua ufficiale della Chiesa e di tutte le sue liturgie, ma alcune parti della liturgia (letture e acclamazioni) si sarebbero potute pronunciare nelle varie lingue vernacole. In sede di attuazione, la riforma liturgica sarebbe arrivata alla generalizzazione dell'uso della lingua nazionale nella Messa e negli altri Sacramenti. Il Concilio ribadì inoltre l'importanza della liturgia come «fonte e culmine» della vita ecclesiale. Il mondo contemporaneo: con la costituzione Gaudium et Spes sulla Chiesa nel mondo contemporaneo, i padri conciliari posero l'attenzione della Chiesa sulla necessità di aprire un proficuo confronto con la cultura e con il mondo. Esso infatti, pur se lontano spesso dalla morale cristiana, era pur sempre opera di Dio e quindi luogo in cui Dio manifestava la sua presenza (e perciò fondamentalmente buono). Si considerò pertanto compito della Chiesa, dei laici in primo luogo, ma non solo, riallacciare profondi legami con "gli uomini e le donne di buona volontà", soprattutto nell'impegno comune per la pace, la giustizia, le libertà fondamentali, la scienza. Tra le molte questioni affrontate dal documento, non vennero trattate in modo approfondito quelle relative alla contraccezione. Il concilio si limitò ad affermare la finalità procreativa del matrimonio (riconoscendo tuttavia la validità e l'indissolubilità di un matrimonio non consumato) e a ricordare che, nel «comporre l'amore coniugale con la trasmissione responsabile della vita, il carattere morale del comportamento dipende da (...) criteri oggettivi, destinati a mantenere in un contesto di vero amore l'integro senso della mutua donazione e della procreazione umana»; lasciò quindi che «alcune questioni che hanno bisogno di ulteriori e più diligenti ricerche» fossero esaminate dalla Commissione per lo studio della popolazione, della famiglia e della natalità, rimettendosi al giudizio del papa e senza quindi proporre «soluzioni concrete»: nel 1968 venne pubblicata infine l'enciclica Humanae Vitae. L'ecumenismo e la libertà religiosa: il decreto Unitatis Redintegratio sull'unità delle confessioni cristiane e la dichiarazione Nostra Aetate sulle religioni non cristiane riconobbero invece la presenza di "semi di verità" anche nelle altre Chiese cristiane e nelle altre confessioni religiose, rispettivamente. Si ribadì che Cristo era la Verità e l'unica Via per giungere al Padre, ma si riconobbe il ruolo delle altre realtà religiose nel contribuire all'elevazione morale del genere umano. In particolare, la Nostra Aetate contiene il ripudio dell'antisemitismo teologico. Di conseguenza, con la dichiarazione Dignitatis Humanae la Chiesa cattolica accettò e fece proprio il principio della libertà religiosa, cioè che all'uomo deve essere garantita la libertà di credere (rifiutando quindi l'ateismo di stato) e allo stesso tempo la fede non deve essere imposta con la forza, concetto che solo apparentemente in passato veniva rifiutato, come mostrato da vari autori (Dalla Torre, La città sul monte).

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

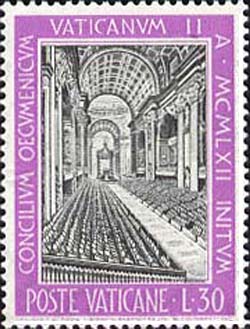

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 13½×14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 x 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 x 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 x 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|

Stato: Vatican City Emissione: Concilio ecumenico Vaticano II Anno: 30/10/1962 Dentelli: 14 x 14 Tiratura: 1.317.000 Filigrana: Filigrana chiavi incrociate Stampa: Rotocalco |

|---|